勝手な想像-普天間交通センター (1998.2.17) 勝手な想像-普天間交通センター (1998.2.17) |

|

最近何かと話題になっている沖縄の海上ヘリポート構想ですが、どうもヘリポートを作らないと普天間基地は返還できないようですね。ですが、勝手に普天間基地が返還された後のことを考えると、ついつい勝手な想像をしてしまいがちになります。その最たるものが「普天間交通センター」構想です。これはあくまでもわたしの思いつきですので、本気になさらないでくださいね。

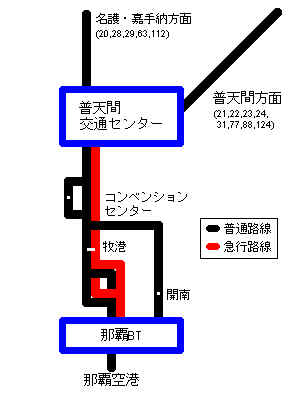

図はその概略ですが、この交通センター案を考えた背景にはやはり国道58号線を走るバスの競争激化と、路線密集による非効率運行が挙げられます。国道58号線の競争はすさましいもので、とにかく定時運行を無視し、利用者の不満を買っています。23系統のようなマンモス系統はまだいいものの、63系統などの小さな系統には定時運行ができないことで、利用者離れを促進していることも考えられます。また沖縄本島は南北に細長いことで幹線が限られ、路線の競合も大きな問題であります。

そこで、普天間(伊佐)に交通センターを設け、那覇と中北部を結ぶ交通の要とすることがこれらの問題を解決できるひとつの策として考えつきました。普天間(伊佐)は那覇発着の中北部路線の半分が経由し、特に普天間(伊佐)は西海岸路線(20系統など)と中央、東海岸路線(21、23系統など)が分かれるところでもあります。そこで、そこに交通センターを設ける意義があるのです。

方針としては那覇-交通センター、交通センター-中北部各路線の乗り継ぎ方式を取ることです。このことは利用者にとっては不便極まりないところではあり、doot-to-doorを目指すバスにとってマイナス要素になるとは思います。そのためにも、定時運行を守りスムースに乗り継ぎできることが必要になってくるし、また快適な待合室やショッピング・センターと連動させ、待ち時間を有効に利用できる施設が併置されることが望まれます。ショッピング・センターでの買い物で割引乗車券を提供したり、乗り継ぎ券などのサービスも整備されるべきですね。

ここで提案したいのが4社共同運行による那覇-交通センター間の急行シャトルバスの運行です。主要停留所だけに停車することで定時を確保し、また競争もある程度緩和されるのではないでしょうか。そして効率的な運行、さらには国際通りをはじめとした慢性的な渋滞の緩和が期待できるのではないでしょうか。

これはあくまでも、現実を無視した勝手な想像です。でも、もしかしたらいいかもしれないとはおもいますが。どうでしょう、沖縄県バス協会様、各事業者様。

(もしかして、このような案や計画って昔からあるんでしょうか)

|

沖縄ならではのバス (1997.9.10) 沖縄ならではのバス (1997.9.10) |

琉球バスの一部の車両では、他の事業者ではほとんどお目にかかれない車両があります。それは「米軍特定輸送用車両の路線バス転用車」です。別に端から見たら何ら普通の路線バスと変わりが無いのですが、車両に乗り込むとその違いが判ります。

まず、車両に乗り込み、座席に座ると何か変な感じがするはずです。そう、シートの背もたれが普通よりちょっと大きい(ような感じがします)。座高の高い自分(笑)が座っても頭が少し飛び出すくらいです。ちょっと居眠りしにくいですね(笑)。また降車ボタンにも「お降りの際はこのボタンを押して下さい」とか書かれるところが「PUSH

THIS BUTTON WHEN GET OFF」となっていたりします。さらにボタンを押すとボタンに「STOP」と出ます(ただし、一部車両はちゃんと日本語表記に直されています)。あと「非常口」が「EMERGENCY

DOOR」と記されています。

初めてこの車両と出会ったのが糸満BT発着の地方線(82系統でしたが)で、非常にびっくりしました。あまり珍しいので車内をじろじろと見回してしまいました。

そんなわけで、米軍特定輸送を担当する琉球バスならではの車両でした。あと最近では51、53、89系統などで見かけるようになりました。日野REです。

そういえば、最近はかつて米軍輸送で使われていた車両も至るところで使われています。それにも一部を除いてほぼそのままで使われています。カラーリングもそのままに。

|

中古バス (1997.8.28) 中古バス (1997.8.28) |

|

ここ数年、沖縄の路線バスに中古の車両が一気に入ってきて、車両のバラエティーが豊かになってきたようです。多分沖縄本島の路線バス(離島は知りませんが)で始めての西日本車体の車両もお目見えし、那覇バスターミナルで待ち時間に車両を見るのが一層楽しくなってきました。

ところで、この中古バスなんですが、ちょっと厄介なところがあります。それは設備とりわけ座席の設定です。依然所有していた事業者の名残りといいますか、はっきり言うといかに安く仕上げたかというのがあちらこちらに現れています。例えば2扉の車両の中扉をそのままにステップを埋めてその上に座席を置いたりしている車両が結構あります(ちゃんと扉を埋めているものもあります)。またシートの形状もばらばらで、乗りにくいと感じた車両もいくつかありました。またひどいものになるとシートの配置もばらばらで、1人掛けと2人掛けのシートが無秩序に並んでいる車両もありました。

沖縄では1980年の7・30(道路交通方式変更)に車両を大量更新したため、15年余り経った現在ではその車両の入換えが各事業者の大きな課題になっている現在、中古バスを採用して更新していく状況は理解できます。また、慢性的な赤字を抱えている事業者もあることから、中古バスの導入は自然な形であることもわかります。しかし、だからといって乗りにくい車両を大量に使用することは利用者にとっては大きなマイナスだと思います。

もしかして、7・30当時の車両の入換えが終わるまで中古バスの導入が続くのかなぁ。

|

|

勝手な想像-普天間交通センター (1998.2.17)

勝手な想像-普天間交通センター (1998.2.17) 沖縄ならではのバス (1997.9.10)

沖縄ならではのバス (1997.9.10) 中古バス (1997.8.28)

中古バス (1997.8.28)